科学教研组活动报道(六)

发布时间: 2023/4/9 17:24:09 835次浏览 作者: 张牧文

“问题-证据”串联进阶,“活动-思维”螺旋上升

以关键问题引导实践进阶,以有效证据优化思维历程。为进一步深化教学改革,将新课程理念、新课程标准转化为具体教学实践,增强小学科学教学的思想性、科学性、时代性、指导性,2023年4月6日,南京市小学科学教学研讨活动在江宁实验小学成功举办,江宁实验小学科学教研组全程跟进。

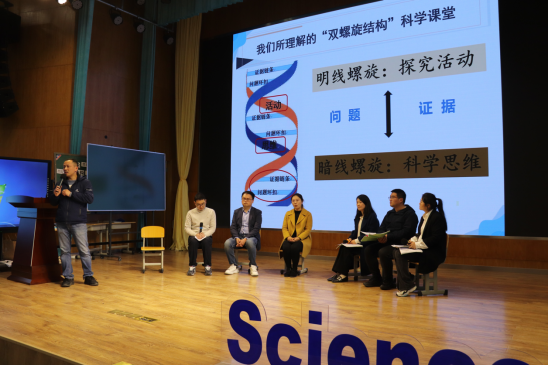

本次活动以“小学科学‘双螺旋结构’课堂教学专题研究”为主题,由南京市教学研究室主办,江宁区教学研究室、江宁实验小学、江宁区“张骏名师工作室”协同承办。首先由江宁实验小学李菲老师执教《撬重物的窍门》、江宁实验小学王子羊老师执教《拧螺丝的学问》、东山小学施捷波老师执教《升旗的方法》。随后三位授课教师同江宁实验小学张骏老师、开发区学校罗瑞敏老师、上元小学王贤平老师、江宁实验小学黄璐璐老师展开沙龙研讨。最后,南京市教研室教研员杨健老师带来专家评课、讲座,同时参与活动的还有来自南京市各区近200名教师。

江宁实验小学李菲老师执教《撬重物的窍门》,在两次玩跷跷板的真实情境中,通过仔细的观察和描述,认识跷跷板是如何工作的,从具象的实物中抽象出杠杆的结构。以关键性问题“很重的男老师与很轻的学生能不能玩跷跷板?”引发学生的好奇心,借助平衡尺这个可操作性的模型设计实验方案,进行模拟实验,根据搜集到的数据,进行比较、分析,以科学论证的句式汇报观点和解释,得出结论。接着设计挑战性的活动,让学生依据上一个活动中的结论进行推理、提出观点,按照自行设计的方案收集证据,在对数据的比较、分析、归纳中,发现杠杆的规律,进一步论证观点。

江宁实验小学王子羊老师执教《拧螺丝的学问》。在丰富的体验活动中,观察和感受各种轮轴类工具的特点,激发学生的探究兴趣,通过独立思考与绘图,培养学生用图示表示物品特征的抽象思维能力,在学习共同体的交流与碰撞中,形成统一观点,再通过全班的比较和辩论,达成更大范围的共识,抽象出轮轴模型。接着,围绕两个关键问题“在轮上用力省力吗?”、“在轮轴的轮上用力,轮越大越省力吗?”引导学生将体验和感受转换成科学问题进行探究,通过教师演示,掌握相应的实验方法;通过质疑,激发学生寻找更多证据的动力;通过汇报观点、证据、解释、结论,逐步掌握科学论证句式;基于大量数据的比较、分析、归纳得出结论,解决问题。

东山小学施捷波老师执教《升旗的方法》。借助应用滑轮的真实情境激发学生探究欲望,播放视频资源增加学生对滑轮结构及推测滑轮是否省力的感性认知经验。接着通过观察并绘制滑轮结构,将学生感性具象的认识提升至抽象概括和系统分析。再通过观察和比较滑轮的不同运用抽象出定滑轮和动滑轮的模型、建构“定滑轮”、“动滑轮”的概念。组装定滑轮、动滑轮后,设计探究实验获取大量的证据帮助学生强化论证过程,分析并归纳出“动滑轮明显省力,定滑轮不省力”。最后回归生活情境,迁移应用,让学生将“定滑轮能改变力的方向,动滑轮能省力”与“滑轮组”进行整合,加深学生对科学方法的理解,达到学以致用的效果。

三节课后,三位授课教师同江宁实验小学张骏老师、开发区学校罗瑞敏老师、上元小学王贤平老师、江宁实验小学黄璐璐老师围绕活动主题“双螺旋结构”课堂和三节课例展开沙龙研讨。课题主持人张骏老师提出:用相互关联的问题串和有逻辑的证据链将科学思维与探究活动相融合。关键问题会让学生提出观点,而寻求证据证明自己的观点并说服他人,对应的就是科学思维中的推理论证。所谓科学论证,是个人引用数据或证据来支持自己或反驳他人论点的过程,是基于证据的思维,基于证据和推理发表自己的见解,基于证据修正和完善自己的观点。可以把这个过程理解为八个字:有理有据,据理力证。有理有据,即有推理,有依据;据理力证,即依靠证据和推理进行有说服力的论证。罗瑞敏老师提出,实现探究活动与科学思维的螺旋发展,关键问题起到了纽带作用。关键问题围绕探究目标,在探究活动的关键环节具有明确指向,往往并非只有一个,但几个问题之间一定是相互关联且具有逻辑结构的。它们层层递进、环环相扣,形成了一个可以指向共同目标的环闭的整体。王贤平老师认为,学生对关键问题的最初看法形成了他们对这个问题的基本观点。由一个个具有结构、合乎逻辑的关键问题组成的问题环扣,也让学生观点与观点之间合乎逻辑,符合学生的认知规律。有了观点,学生通过收集信息,将信息转化成证据去证明自己的观点,这些证据之间也存在着内在逻辑关系,就形成了证据链条。问题环扣和证据链条贯通相连,一头连着看得见的探究活动,一头连着看不见的科学思维。李菲老师根据《撬重物的窍门》一课接着说道,本课中设置了三个关键问题“跷跷板的结构是什么样的?”“轻的同学能把重的老师撬平衡吗?”“如果在支点左侧10厘米处挂2个钩码,右侧哪个位置挂多少钩码才能平衡呢?”这三个问题环环相扣,引发学生思考,从而推动探究活动的进行。王子羊老师也提出,《拧螺丝的学问》一课也设置了三个关键问题:“你能用一幅图来表示它们转动的共同之处吗?”“既然它们都是通过轮来带动轴转动的,那为什么不直接拧轮轴的轴呢?”“轴相同的情况下,轮越大越省力?”三个问题层层递进,让学生对轮轴的认识螺旋上升。施捷波老师接着说道,学生会在已有认知结构的作用下尝试解释、解决问题并形成自己的观点。有了观点之后,学生需要通过探究活动搜集证据,这就将割裂的探究活动与思维活动联结起来。在搜集证据的过程中,学生通过观察、实验等途径来获取信息,运用分析、比较、对比、归纳等多种思维方法对这些信息进行处理,使之形成证据链条来证实,或者证伪自己观点。

活动最后,南京市教研室教研员杨健老师为大家带来专家评课和讲座。杨老师首先肯定了小学科学“双螺旋结构”课堂,通过“问题环扣”和“证据链条”,将探究实践活动和科学思维融合在一起,深入推进科学学习,使学生在课堂上不仅做得精彩,思考得更加精彩。接着,杨老师提出,本次活动的三节课是突出发展和运用模型建构能力的典型课例。在这三节课中,一方面通过模型建构认识“杠杆”“轮轴”“滑轮”,另一方面通过推理论证活动来认识这三种简单机械的作用。之后,杨老师结合三节课具体分析了课堂上,学生对于“杠杆”“轮轴”“滑轮”的认识是如何建构起来的,并进一步指明探究实践的同时,要努力让学生获得思维加工、处理信息的机会,让学生借由分析、比较、归纳、概括、演绎等思维方法去完成模型建构、推理论证等科学思维活动。最后,杨老师强调,如果要将“思维”“论证”“证据”这些重要的科学学科关键要素落实在课堂中,建议科学教师可以从四个方面转化:一是设计挑战性的大问题;二是运用促发参与的教学策略;三是开发有思维结构的学习单;四是教师要转变话语方式,让学于生、少教多学、多激发学。

本次活动在南京市教研室教研员杨健老师、江宁区教研室教研员刘德云老师的指导下、在江宁区“张骏名师工作室”的帮助跟进下,展示了江苏省“十四五”规划集体课题的阶段性研究成果,展现了小学科学“双螺旋结构”课堂的样态,也凸显了授课教师的课堂教学风采。整个活动中,江宁实验小学的孩子们在课堂中仔细观察、大胆质疑,在合作交流中勇于表达,互评互议,也表现出了我校“生生互动”教改项目的研究成果,展现出了丰厚的科学素养,彰显了江宁实验小学“激扬生命”内涵与成效。格物致知,求真务实,为思维而教,为思维而设计,我们将立足新起点,聚焦新目标,打造新课堂,在科学教学的道路上继续探索前行!

撰稿:张牧文

校对:郭永宁

审核:张 骏

《拧螺丝的学问》教学设计

南京市江宁实验小学 王子羊

【核心概念】

4.能的转化与能量守恒

【学习内容与要求】

学习内容:4.1能的形式、转移与转化

内容要求:5~6年级 ②知道简单机械(杠杠、滑轮、轮轴、斜面)及其在生产生活中的应用。

学业要求:知道常见的简单机械(杠杠、滑轮、轮轴、斜面)及其应用。

【教学目标】

1. 科学观念:通过体验与归纳各种物品的结构与运动,知道生活中常见的轮轴类工具,认识轮轴装置的结构特点;通过探究实验,知道力施加在不同轮轴上作用效果。

2. 科学思维:通过观察、绘图、对比、分析,抽象出轮轴模型;基于大量的证据与逻辑,推理论证力施加在不同轮轴上作用效果。

3. 探究实践:能够设计、操作实验,探究力施加在不同轮轴上作用效果。

4. 态度责任:能大胆提出自己的见解,并基于证据与逻辑得出结论,实事求是;感受简单机械为生产生活提供的便利,乐于探究生活中简单机械。

【教学重点】

归纳轮轴模型,并对轮轴进行探究实验。

【教学难点】

通过体验、观察、绘图、对比、分析等,抽象出轮轴模型;并能基于大量的证据与逻辑,推理论证力施加在轮轴上的不同作用效果。

【教学准备】

教师材料:课件和视频、演示器材。

学生分组材料:螺丝刀、阀门、门把手、轮轴模型、钩码、个人学习单、小组任务单、记号笔等。

【教学过程设计】

(一)通过体验、观察、绘图、对比、分析等,抽象出轮轴模型并归纳轮轴的结构特点

1. 谈话:今天老师带来了三个物品,请你来演示一下我们如何使用它们。其他同学想不想试试?老师这里有一些要求。

2. 学生拧三个物品,观察它们哪些部位在转动并用简图画下来,用红色箭头表示每个部分的转动方向,思考、尝试用一幅图来表示它们转动时的共同之处。小组分享交流自己的作品,并讨论选出一幅画在小组学习单上。

3. 提问:哪个小组先来说说你们这样表示的理由?

4. 学生介绍作品及理由,教师引导学生关注这一类物品的共同结构及转动特点。

5. 介绍:螺丝刀、阀门、门把手这样的物品,都有类似于大圆的一端,我们把它叫轮;也都有类似于小圆的一端,我们把它叫轴,我们把轮转动时轴也跟着转的装置叫做轮轴。

设计意图:通过丰富的体验活动,激发学生的探究兴趣,感受各种轮轴类工具的特点,通过独立思考与绘图,促进学生初步思考与表达轮轴的特点;通过组内交流碰撞,形成更加科学、直观的表达方式;通过全班观察评价,达成更大范围的共识,抽象出轮轴模型;经历一系列体验与分析活动,帮助学生归纳轮轴的结构特点。

(二)通过收集证据、逻辑推理,探究力施加在轮上的效果

1. 谈话:同学们请看,我们转动轮是为了带动轴转动,那我们干脆直接转动轴不就行了吗?不急着回答,现在请大家分别拧拧它们的轮和轴,看看你有什么感受?

2. 学生分享感受,教师引导学生提出猜想:在轮轴的轮上用力省力。

3. 出示轮轴,引导学生观察它的结构。谈话:那其实我们在拧轮轴的时候,总会感受一股阻力。如果老师用两个钩码来模拟阻力,你打算怎么做来证明在轮轴的轮上用力省力?

4. 学生说出操作、现象及对应的结论。

5. 提问:做这一个实验就可以证明在轮轴的轮上用力省力?

6. 学生提出他们的质疑。

7. 教师介绍实验要求。

8. 学生实验,记录数据,张贴黑板。

9. 学生汇报发现:在轮轴的轮上用力省力。

设计意图:将体验感受转换成科学问题进行探究;通过教师演示,掌握相应的实验方法,通过质疑激发学生寻找更多证据的动力;通过分享观点、证据、结论,形成严谨的论证语言;基于大量数据与逻辑推理,发现力施加在轮上的效果。

(三)进一步收集证据,通过逻辑推理,探究力施加在不同轮上的效果

1. 谈话:现在请你再观察观察全班数据,你还有什么发现?

2. 学生观察全班数据,提出自己的疑问。

3. 学生观察不同组的轮轴,提出自己的猜想。

4. 提问:你能设计个实验证明轴相同的情况下,在轮轴的轮上用力,轮越大越省力吗?

5. 学生简单说实验思路,说出需要轴相同、轮更大的轮轴来做实验。

6. 教师补充实验注意事项,与上个实验类似。

7. 学生分组进行实验,用轴相同轮更大的的轮轴、挂不同的钩码进行探究。

8. 学生汇报,观察、分析全班数据,发现:轴相同时,在轮轴的轮上用力,轮越大越省力。

设计意图:通过观察数据与器材,提出猜想,探究轴大小相同、轮大小不同的轮轴;通过分享观点、证据、结论,形成严谨的论证语言;基于大量数据与逻辑推理,发现发现在轮上用力时,轮越大,越省力。

(四)拓展研究,激发进一步探究的兴趣

1. 谈话:今天我们学习了拧螺丝、拧阀门、拧球形把手的学问。

2. 出示更多变形的轮轴,提问:但是生活中我们还有这样的螺丝刀、这样的阀门、这样的把手,它们是不是轮轴呢?同学们可以课后研究一下。同时,我们今天研究的轮轴好像里都是在轮轴的轮上用力,那生活中有没有在轮轴的轴上用力的例子呢?那样又会有什么样的感受呢?同学们也可以课后研究一下。

设计意图:通过观察对比,引出关于变形轮轴的思考;通过观察在轮轴的轴上用力的例子,引发学生更多的思考,激发课后探究的兴趣。

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号